⑨Ⅷ.Q&A(事例から学ぶ輸血の基礎)

- 輸血同意書の取得から輸血実施までの一連の輸血業務の中で,疑問に思った事例についてQ&A形式で説明します。

-よくあるお問い合わせ―

1.輸血同意書

2.血液製剤の返品

5.血液製剤の管理

6.輸血セット

7.輸血ライン

8.カリウム値

9.輸血後感染症検査

-その他、お問い合わせ―

10.お問い合わせフォーム

(輸血療法の実施に関する指針「交差試験の省略の項」に記載)

DAT陽性の血液を輸血した場合のリスクについては,ほとんどが弱陽性であり輸血した血液が直ぐに壊される(貪食される)可能性は極めて低く,通常の製剤と同等の輸血効果が得られると考えられるが,溶血を否定するエビデンスがないこと,加えて交差適合試験が陽性になることから,血液センターに返品することが適切だと考えます。

です。使用して問題ありません。

ことが望ましいとされています。

連日にわたって輸血を受けている患者では,少なくとも3日毎に検査用検体を採血する。また,過去3ヶ月以内に輸血歴あるいは妊娠歴のある患者では,輸血予定日に先立つ3日以内を目安に患者から検査用検体を採血する。(赤血球型検査ガイドライン改訂版に記載)

| 遅発性溶血性副作用 | |

|

発症時間 |

輸血後24時間以降 |

| 概要 |

輸血前の抗体検査が陰性で二次免疫応答により,増加したIgG同種抗体が原因となる典型的な遅発性溶血性副作用は輸血後3~4日程度で溶血所見を認める。 |

(輸血療法の実際に関する指針「交差適合試験の省略」に記載)

コンサルトしてください。

けると書いてあります。

予想される合併症について,患者又はその家族に理解し易い言葉で説明し,同意書の作成に努め,その経緯を診療録に記録しておく必要がある。緊急に大量に輸血を必要とする患者で,事前に臨床的意義のある不規則抗体が検出された場合であっても,対応する抗原陰性の血液が間に合わない場合には,ABO同型血を輸血し,救命後に溶血性副作用に注意しながら患者の観察を続ける。

(輸血療法の実際に関する指針「緊急時の輸血,大量輸血時の適合血」に記載)

(輸血療法の実際に関する指針「交差適合試験の省略の項」に記載)

ABO血液型同型血小板濃厚液が入手困難な場合には,ABO血液型不適合を使用する。

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用,ABO血液型不適合輸血」に記載)

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用、ABO血液型・Rh型と交差適合試験」に記載)

血小板自体にはRhD抗原を発現していないため,RhD陰性患者にRhD陽性のPCを輸血しても効果は得られます。しかし,微量ですが赤血球が混入しているので,抗D産生に注意が必要です。Rh陰性患者にRh陽性の血小板濃厚液を輸血した場合,19%に抗Dが産生されたとの報告があります。(この時の赤血球混入率は0.2~0.5mL)

| 赤血球製剤の加温 |

|

① 100mL/分を超える急速輸血 |

|

② 30分以上にわたる50mL/分を超える成人の急速輸血 |

|

③ 心肺バイパス術の復温期における輸血 |

|

④ 新生児の交換輸血 |

|

⑤ 15mL/Kg/時を超える小児の輸血 |

|

⑥ 重症寒冷自己免疫性溶血性貧血患者への輸血 |

② RBCを払い出して30分以上室温に放置した血液は廃棄になると思うのですが,30分以内の血液は再度冷蔵庫にしまうことは可能ですか?

(輸血療法の実際に関する指針「輸血用血液の保管法」に記載)

血液バック開封後は6時間以内に輸血を完了する。残余分は廃棄する。

(輸血製剤の使用指針「新生児・小児に対する輸血療法,長時間を要する輸血」に記載)

の機能が保たれます。保管温度は20~24℃ですが,室温で数時間なら問題ありませんが,

一晩,振とう無しで保管することはできません。使用日の変更等については血液センターに相談し,血液センターにて保管してもらうことをお勧めします。

(輸血用血液製剤取扱いマニュアルに記載)

します。

(海外情報)

(イギリス)

製剤毎の新しい輸血セットか血小板輸血セットを使用する。 赤血球製剤で使用したセットは凝集や詰まりを起こす事があるので使用しない。

(オーストラリア、ニュージーランド)

血小板には新しいセットを使用する。赤血球破片に血小板が補足されるため,赤血球使用後のセットは使用禁止。 血小板使用後に同じセットで赤血球を輸血するのは可

(オランダ)

赤血球輸血に使用したセットでは血小板が補足される。血小板輸血後のセットで赤血球を行っても問題無い。

※血液製剤の使用指針では,「赤血球や血漿製剤の輸血に使用した輸血セットを引き続き血小板製剤に使用すべきでは無い」 とされています。

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用、使用上の注意」に記載)

血については,24Gの注射針を通して約0.3mL/秒を超える速度で注入されると赤血球が破壊されやすくなり,22Gの注射針を使用すると1.5mL/秒を超えるまでは溶血はほとんど無いとされています。

①血液製剤と高カロリー輸液との配合変化です。混注は避けるべきで, 「輸液・血液製剤切り替え時の生食によるラインフラッシュ」 が必要となります。

②中心静脈カテーテルを介する急速大量輸血時には,冷たい血液が心臓に直接還流されることから心停止の危険性があるので,血液製剤の加温の適応とされています。さらに,高カリウム血症のリスクも高まります。

②赤血球製剤は保存に伴い上清カリウム濃度が上昇します。

(カリウムの上昇: 照射 > 未照射)

| 輸血前 | 輸血後 | |

| HBV | HBs抗原 HBs抗体 HBc抗体 |

核酸増幅検査(NAT) (輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合,輸血の3ヶ月後に実施) |

| HCV | HCVコア抗原 HCV抗体 |

HCVコア抗原検査 (輸血前検査の結果がいずれも陰性の場合又は感染既往と判断された場合、輸血の1~3ヶ月後に実施) |

| HIV | HIV抗体 | HIV抗体検査 (輸血前検査の結果が陰性の場合,輸血の2~3ヶ月後に実施) |

(血液製剤等に係わる遡及調査ガイドライン「細菌,医療機関の対応」に記載)

日々、輸血業務に携わる先生方のために、日本臨床が検査を

患者さまご本人や個人の立場からのお問い合わせにつきましては、医療法ならびに臨床検査技師等に関する法律、およびプライバシー保護等の観点から対応しておりません。あらかじめご了承ください。

- 輸血同意書の取得から輸血実施までの一連の輸血業務の中で,疑問に思った事例についてQ&A形式で説明します。

(項目をクリックするとジャンプします)

-よくあるお問い合わせ―

1.輸血同意書

2.血液製剤の返品

5.血液製剤の管理

6.輸血セット

7.輸血ライン

8.カリウム値

9.輸血後感染症検査

-その他、お問い合わせ―

10.お問い合わせフォーム

毎週あるいは毎月,定期的に輸血をしている患者の同意書は,その都度取った方が良いですか? また,有効期間はどれくらいですか?

輸血の同意書は,当該患者に対する一連の輸血につき1回同意を取るとされています。(一連の同意とは概ね1週間を指す)ただし,再生不良性貧血や白血病など(血液疾患)の治療において,輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りではありません。

輸血に伴う患者に対する説明については,平成24年保医発0305-1で通知され,診療点数早見表に記載されています。

血液センターに発注した際の発注伝票は,どの程度とっておけば良いのでしょうか?

指針にも載っておらず,法的根拠も無いため,病院で決めるのが良いと思います。

血液製剤を患者と一緒に転送(転院)しても良いですか?

原則,できません。販売や譲渡になり法律に抵触する可能性だけでなく,遡及調査でも製剤の追跡ができなくなります。

輸血用血液製剤は,何故返品できないのですか?

一度出庫された血液は,その品質を保証できないため返品はできません。

クロスマッチで副試験陽性となりました。返品できますか?

返品はできません。血液センターの不規則抗体検査では,臨床的意義のある抗体については検査「不適」として出庫していませんが,臨床的意義のない抗体(冷式抗体等)の場合は,出庫しています。副試験は省略してください。

赤血球の使用において,患者の血液型検査が適正に行われていれば,ABO同型血液使用時の副試験は省略してよい。

(輸血療法の実施に関する指針「交差試験の省略の項」に記載)

赤血球製剤のクロスマッチで陽性となり,DATを実施したところ陽性となりました。どうすれば良いですか? 返品はできますか?

血液センターではドナーのDAT検査はしないので,一定の頻度見られます。通常は,使用しても問題ないとされていますが,クロスマッチは(+)となります。DAT陽性の場合,返品可能なので血液センターに相談してください。

2016年度の一年間に全国で供給された赤血球製剤は3,284,104 本であり,このうちDAT陽性の苦情は,全国で499 本(0.015%)あり,赤血球製剤の6,581本に1本の割合であったと報告されている。これらの原因を調べた調査では,全体の72%がw+〜1+の弱陽性であり,その56%の原因が赤血球抗体では無く,セグメント内の血漿中に存在するγ-グロブリンなどによる非特異反応であったとしている。

DAT陽性の血液を輸血した場合のリスクについては,ほとんどが弱陽性であり輸血した血液が直ぐに壊される(貪食される)可能性は極めて低く,通常の製剤と同等の輸血効果が得られると考えられるが,溶血を否定するエビデンスがないこと,加えて交差適合試験が陽性になることから,血液センターに返品することが適切だと考えます。

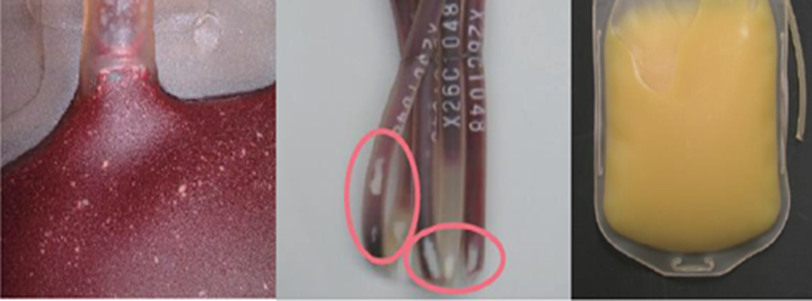

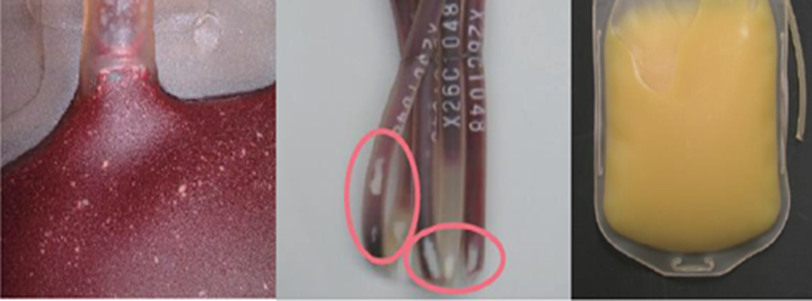

最近,FFPのセグメントに血球が混入しているものが多いがどうしてですか?

製造工程の変更があり,セグメントに血球が混入することがあります。製品内容は変わりません。

血小板製剤の輸血口に少量の赤血球が溜まっています。使用して問題ないですか?

血小板製剤には少量の赤血球が混入しており,振盪の際、動きの少ない部分に溜まったものです。使用して問題ありません。

FFPを融解したら,白濁しているが使用できますか?

献血者の脂肪食由来による ”乳び” による影響のため使用可能です。

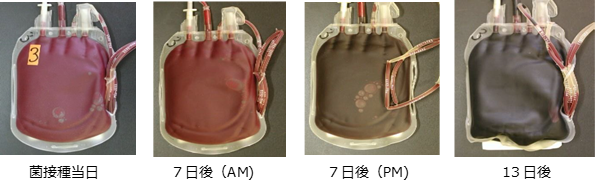

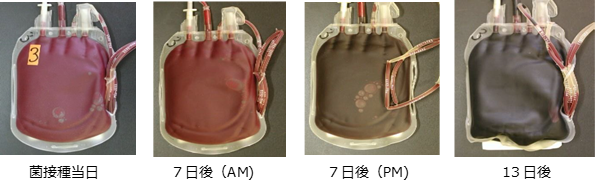

病棟へ払い出したRBCの色調が黒かったので輸血検査室に返却されました。細菌汚染のリスクはありますか?

個人差があるため,色調に幅はあります。マニュアルの色調範囲内であること,セグメントと本体色調がほぼ同等であれば細菌に汚染されている可能性は低いと考えられます。

金曜日にクロスマッチの検査を出して,水曜日に輸血することは可能ですか?

連日あるいは過去3ヶ月に輸血歴のある患者では,輸血の3日前の検体でクロスマッチすることが望ましいとされています。

(検体の採取時期)

連日にわたって輸血を受けている患者では,少なくとも3日毎に検査用検体を採血する。また,過去3ヶ月以内に輸血歴あるいは妊娠歴のある患者では,輸血予定日に先立つ3日以内を目安に患者から検査用検体を採血する。(赤血球型検査ガイドライン改訂版に記載)

PCを輸血するにあたり,不規則抗体検査は必要ですか?

必要ありません。血小板製剤には患者の不規則抗体と反応する赤血球を殆ど含んでおりません。

2ヶ月前に陽性だった不規則抗体(抗E)が陰性になりました。E抗原陰性適合血の選択は必要ですか?

E抗原陰性血を使った方が良いと思います。

|

遅発性溶血性副作用 |

|

|

発症時間 |

輸血後24時間以降 |

|

概要 |

輸血前の抗体検査が陰性で二次免疫応答により,増加したIgG同種抗体が原因となる典型的な遅発性溶血性副作用は輸血後3~4日程度で溶血所見を認める。 |

クロスマッチの際,ABO血液型検査をオモテ検査(試験管法)のみ実施し,その結果をろ紙に落として保存しています。必要ありますか?

ろ紙に落として保管する必要はありません。衛生面でしない方がよいです。血液型の検査は,同一検体について異なる2人の検査者が独立に検査し,2重チェックを行うとされています。

クロスマッチで3本中1本が陽性になったので,患者の不規則抗体同定検査を実施したところ,抗Eが同定されました。クロスマッチで陽性となった血液は使用することはできますか?交換することはできますか?

別の製剤と交換することはできません。他の患者に使用してください。次にオーダーする時はE(-)の血液を頼む必要があります。

PCの副試験で陽性となりました。他の患者とクロスマッチすると陰性となるが,患者は不規則抗体陰性,DAT陰性で考えられる原因がありません。輸血できますか?

患者と同型の製剤であれば輸血できます。血小板はクロスマッチをする必要はありません。

血小板濃厚液及び新鮮凍結血漿の輸血に当たっては,クロスマッチは省略しても良い。

(輸血療法の実際に関する指針「交差適合試験の省略」に記載)

クロスマッチは陰性だが,不規則抗体が弱陽性で,現在外注(検査センター)にて確認中で,2日くらいかかります。患者はHb2.7で,至急輸血したいが輸血しても大丈夫ですか?

同定結果を待った方が良いが,緊急時は,輸血を実施することもやむを得ません。主治医に

コンサルトしてください。

事前に抗Dを持っていていることが判っている患者で,緊急時にD陽性血を輸血して副作用がでた場合,過失が問われますか?

指針では緊急時は生命を優先し,救命後に溶血性副作用に注意しながら患者の観察を続

けると書いてあります。

Rh陰性患者にRh陽性の血液を輸血した場合には,担当医師は救命後にその事由及び予想される合併症について,患者又はその家族に理解し易い言葉で説明し,同意書の作成に努め,その経緯を診療録に記録しておく必要がある。緊急に大量に輸血を必要とする患者で,事前に臨床的意義のある不規則抗体が検出された場合であっても,対応する抗原陰性の血液が間に合わない場合には,ABO同型血を輸血し,救命後に溶血性副作用に注意しながら患者の観察を続ける。

(輸血療法の実際に関する指針「緊急時の輸血,大量輸血時の適合血」に記載)

Rh(-)のRBCをRh(+)の患者に輸血しても問題ないという文献はありますか?医師に納得してもらうための資料を探しています。

文献は無いが,血液製剤の使用指針の中に 「Rh陽性患者にRh陰性赤血球を使用しても抗原抗体反応を起こさないので,輸血することは医学的に問題無い」 と記載されています。

Rh(+)で納品された血液にRhD検査を実施したところ,直後判定で(-)となりました。この血液はD陰性なのですか?

Week D 及び partial Dは,RhD(+)として供給しています。

心臓血管外科の手術で使用予定だったO型PCが余ってしまったのですが,血液内科の患者(AB型)に使用することを検討していますがどうですか?HLA抗体保有者の場合は異型で供給しているので大丈夫ではないでしょうか?

指針では,原則として同型を使うとなっています。緊急性がなければ異型血小板を使用することはできません。

血小板濃厚液及び新鮮凍結血漿の輸血に当たっては,原則としてABO同型血を使用する。

(輸血療法の実際に関する指針「交差適合試験の省略の項」に記載)

ABO血液型同型血小板濃厚液が入手困難な場合には,ABO血液型不適合を使用する。

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用,ABO血液型不適合輸血」に記載)

至急でRh(-)のPCを頼んだところ在庫が無く,Rh(+)の血液であれば準備できます。と血液センターから言われました。どうすれば良いですか?

原則はRhも同型がベストですが,緊急時はRh(-)の患者にRh(+)の血小板を輸血しても良いとされています。

Rh(-)の患者にRh(+)のPCを輸血しました。抗D産生のリスクはありますか?

混入する赤血球は僅かであるため,抗Dの産生する可能性は低いです。

患者がRh陰性の場合には,Rh陰性の血小板濃厚液を使用することが望ましく,特に妊娠可能な女性であれば推奨される。緊急の場合には,Rh陰性患者にRh陽性の血小板濃厚液を使用しても良いとされている。しかし,Rh陽性の血小板濃厚液を使用した場合には,抗D人免疫グロブリンを投与することにより,抗D抗体の産生を予防することができる場合があります。

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用、ABO血液型・Rh型と交差適合試験」に記載)

血小板自体にはRhD抗原を発現していないため,RhD陰性患者にRhD陽性のPCを輸血しても効果は得られます。しかし,微量ですが赤血球が混入しているので,抗D産生に注意が必要です。Rh陰性患者にRh陽性の血小板濃厚液を輸血した場合,19%に抗Dが産生されたとの報告があります。(この時の赤血球混入率は0.2~0.5mL)

冷蔵庫から取り出したRBCを輸血するまでの室温放置時間はどれくらいですか?

冷蔵庫から取り出した後,室温放置する必要はありません。直ぐに輸血を開始して大丈夫です。加温が必要な場合は新生児や大量急速輸血患者です。

|

赤血球製剤の加温 |

|

① 100mL/分を超える急速輸血 |

|

② 30分以上,50mL/分を超える成人の急速輸血 |

|

③ 心肺バイパス術の復温期における輸血 |

|

④ 新生児の交換輸血 |

|

⑤ 15mL/Kg/時を超える小児の輸血 |

|

⑥ 重症寒冷自己免疫性溶血性貧血患者への輸血 |

①RBCの室温放置時間はどれくらいまで許容されますか?そのまま輸血する場合はどれくらい時間をかけても良いですか?

②RBCを払い出して30分以上室温に放置した血液は廃棄になると思うのですが,30分以内の血液は再度冷蔵庫にしまうことは可能ですか?

室温放置が30分を超えたら,冷蔵庫には戻せません。そのまま使用するのであれば6時間以内に終了してください。使用の予定が無ければ廃棄してください。

各種の輸血用血液は,それぞれ最も適した条件下で保存しなければなりません。温度管理が不十分な状態では,輸血用血液の各成分は機能低下を来しやすく,他の患者への転用もできなくなります。病棟や手術室などに持ち出した後はできるだけ早く使用する必要があるが,手術室などに30分以上血液を手元に置く場合にも各製剤の保管温度条件下で保存する。

(輸血療法の実際に関する指針「輸血用血液の保管法」に記載)

血液バック開封後は6時間以内に輸血を完了する。残余分は廃棄する。

(輸血製剤の使用指針「新生児・小児に対する輸血療法,長時間を要する輸血」に記載)

本日使用予定で血小板を取り寄せたが,明日の使用に変更になりました。振とう機が無いがどうしたら良いですか?

振とう機が無い場合は,数時間であれば30分おきに手で少し振とうすることで良好に血小板

の機能が保たれます。保管温度は20~24℃ですが,室温で数時間なら問題ありませんが,

一晩,振とう無しで保管することはできません。使用日の変更等については血液センターに相談し,血液センターにて保管してもらうことをお勧めします。

血小板を12時から13時までの約1時間冷蔵庫に保管してしまいました。使用できますか?

冷蔵庫に保管すると凝集して使用できません。

血小板製剤を保存する場合には,血小板振とう機を用いて20~24℃でゆるやかに水平振とうしてください。冷所で保存すると血小板寿命の低下や不可逆的な形態変化を引き起こし,輸血効果が低下します。また,血小板製剤を静置保存しておくとPHが低下し,これに伴って血小板に障害が起こり,輸血効果が低下します。

(輸血用血液製剤取扱いマニュアルに記載)

FFPを融解し,冷蔵保管していたが使用するまでに融解後3時間を超えてしまいました。この血液は使用できますか?また,使用することによって副作用の原因となりますか?

2018年10月より,FFPは融解後2~6℃に保管し24時間まで使用できるようになりました。凝固因子活性についても,十分な効果があると考えます。

FFP240を融解し,病棟へ引き渡しました。翌日,病棟から「使用しなかったので冷蔵庫に入れておいた」と連絡がありました。この製剤は使用可能ですか?

FFPの再凍結はできません。よって,使用できません。

参考)米国では,融解後の使用期限は24時間です。(2018.10より日本でも可)さらに凝固因子を必要としない場合は5日間とされています。

PCを輸血する時のラインはRBCと一緒でいいですか?輸血セットとの違いは何ですか?

一緒でも大丈夫ですが,PCを輸血する際はPC用輸血セットの使用を推奨します。大きな違いはデッドボリュームです。

同一輸血セットでPCとFFPとRBCはどれを先に輸血すべきでしょうか?これらの製剤を輸血する順番はありますか?

同じ輸血セットを用いて続けて輸血する場合は,PCを先に輸血した後,RBC,FFPを輸血します。

赤血球輸血を実施中に血小板を輸血したい。どうしたら良いですか?

一旦赤血球を止めて生食でフラッシュ後,側管から投与してはどうでしょうか?輸血セットは別で血小板用を使って下さい。患者の状態によっては,別のラインで同時に入れる場合もあります。

PCを赤血球用輸血セットで輸血してしまった。何か対処が必要ですか?

赤血球用セットで輸血して問題ありません。デッドボリュームを考慮してPC用輸血セットの使用を推奨します。

同じ輸血セットを使用する場合は,PCを先に投与した方が良いと考えます。その際には、PCの輸血後の輸血セットを生食でフラッシュしてからRBCを輸血した方が良いと思われます。以下の海外情報も参考にして下さい。投与することにより,抗D抗体の産生を予防することができる場合があります。

(海外情報)

(イギリス)

製剤毎の新しい輸血セットか血小板輸血セットを使用する。 赤血球製剤で使用したセットは凝集や詰まりを起こす事があるので使用しない。

(オーストラリア、ニュージーランド)

血小板には新しいセットを使用する。赤血球破片に血小板が補足されるため,赤血球使用後のセットは使用禁止。 血小板使用後に同じセットで赤血球を輸血するのは可

(オランダ)

赤血球輸血に使用したセットでは血小板が補足される。血小板輸血後のセットで赤血球を行っても問題無い。

※血液製剤の使用指針では,「赤血球や血漿製剤の輸血に使用した輸血セットを引き続き血小板製剤に使用すべきでは無い」 とされています。

(輸血療法の実際に関する指針「血小板濃厚液の適正使用、使用上の注意」に記載)

輸血で24Gを使用している患者がいるのですが,輸血速度はどのくらいまで大丈夫ですか?

24Gの注射針を通して約0.3mL/秒を超える速度で注入されると,赤血球が破壊されやすくなります。

小児や血管が細く穿刺が不可能な場合は,23G程度までは可能です。また,物理的溶血については,24Gの注射針を通して約0.3mL/秒を超える速度で注入されると赤血球が破壊されやすくなり,22Gの注射針を使用すると1.5mL/秒を超えるまでは溶血はほとんど無いとされています。

輸血後にライン全体を生食で流す必要がありますか?

流す必要はありません。輸血セットの刺し直しが必要であり,細菌汚染リスクを高めます。

CVサポートから輸血して良いですか?以前聞いた時は,「輸血は単独ラインで」 「細菌汚染に注意して」 と言われました。

末梢血管からの輸血が原則です。輸血はカテーテル関連血流感染のリスク因子であったり,輸液が残っている場合は凝固やライン閉塞の原因となります。

参考)超低出生体重児等で輸血ルートが確保できない場合に,やむを得ずCVラインから輸血することがあります。その際注意することは以下の事項です。

①血液製剤と高カロリー輸液との配合変化です。混注は避けるべきで,「輸液・血液製剤切り替え時の生食によるラインフラッシュ」 が必要となります。

②中心静脈カテーテルを介する急速大量輸血時には,冷たい血液が心臓に直接還流されることから心停止の危険性があるので,血液製剤の加温の適応とされています。さらに,高カリウム血症のリスクも高まります。

カリウム値が5.9 mEq/Lの患者に輸血したいが,どうしたら良いですか?

洗浄赤血球が良いです。急いでいるのなら,採取後あまり日が経っていない(比較的カリウム値が低い)製剤を選択し,カワスミカリウム吸着フィルターを使う選択があります。

①カリウム吸着フィルターの適応は、新生児や胎児・未熟児・新生児の交換輸血又は,対外循環を受ける小児及び救命上緊急な急速大量輸血が必要な患者に対し,カリウム値が上昇している恐れのある赤血球製剤(照射血・長期保存血)を輸血する場合とされています。

②赤血球製剤は保存に伴い上清カリウム濃度が上昇します。

(カリウムの上昇: 照射 > 未照射)

輸血後感染症検査を実施した場合は保険が認められますか?

最終輸血日を記載することにより,保険算定できます。

輸血前の感染症検査は何ヶ月前まで有効ですか?たとえば,1年前の検査は有効ですか? 輸血後はどうですか?

輸血前の検査については決まりがありません。指針には輸血前検体は輸血前1週間程度のものを保管するとされています。参考にしてください。輸血後は2~3ヶ月後です。

2020年3月に改訂された指針では,患者負担,医療者負担,費用対効果より,輸血を受けた患者全例に実施する必要は無いと見直しがありました。

他院から転院してきた患者が 「輸血後感染症検査をしてください」 というカードを持っていました。輸血後感染症検査は必ずやらなければいけないですか?

義務ではありませんが,指針に基づき実施してください。

輸血後の感染症検査は,早期治療を図るため,医師が感染リスクを考慮し,感染が疑われる場合などには,以下の表のとおり,肝炎ウイルス関連マーカーの検査等を行う必要があります。

|

輸血前 |

輸血後 |

|

|

HBV |

HBs抗原 |

核酸増幅検査(NAT) |

|

HCV |

HCVコア抗原 |

HCVコア抗原検査

|

|

HIV |

HIV抗体 |

HIV抗体検査 |

輸血が終了したバックは何日くらい保管したらいいですか?

指針では細菌感染が発生した場合を考慮し,数日間冷蔵保管します。1週間保管している施設が多いようです。

医療機関においては,輸血に使用した全ての「使用済みバック」に残存している製剤をバックごと,清潔に冷蔵保存しておくことが望まれます。なお,使用後数日経過していても患者に細菌感染発症が無い場合は廃棄しても差し支えありません。

(血液製剤等に係わる遡及調査ガイドライン「細菌,医療機関の対応」に記載)

リンパ腫の患者で輸血後にHBs抗体のみ陽転化しました。どのように理解すればよいですか?輸血製剤の移行抗体という可能性はありますか?

移行抗体の可能性があります。輸血した製剤のHBs抗体を調べた結果、HBs抗体価が8,080倍のものがありました。

HBs抗体は中和抗体であり,医療従事者などHBV感染予防のワクチン接種によって,抗体価の高い献血者が存在します。

副作用発生時は,輸血を中止して輸血セットを抜いたほうがよいですか?軽微な副作用の場合は輸血を継続しても良いですか?

副作用の発生に気付いた場合,副作用の重篤度にかかわらず輸血を中止し(抜針をせずにクランプする),医師に連絡し適切な処置を行うのがベストです。

直ちに抜針をしてしまうと,処置のための血管確保が難しい場合もあるので,副作用が発生した場合には,輸血を中止し,血管を確保したまま医師への連絡を行い指示を受けることが第一と考えます。

日々、輸血業務に携わる先生方のために、

〇その他、ご質問、お問い合わせについては下記、リンク先をクリックしてください。

~LINE公式アカウントを開設しました~

新型コロナウイルス情報、弊社からのお知らせ、最新トピックス、採用等の情報をスマホで確認いただけます。

またAI機能を用いた検査項目検索など様々な機能があります。弊社検査案内の代わりにご利用いただけます。

PDFはこちら → “日本臨床LINE”

- ページの選択 -