➅交差適合試験(クロスマッチ)

- クロスマッチは,患者と輸血用血液製剤との適合性を確認する輸血前の重要な検査である。主な目的は,ABO血液型の適合性を再確認すること,臨床的意義のある不規則抗体や低頻度抗原に対する抗体を検出することである。

- 新生児あるいは生後4ヶ月以内の乳児においても,原則としてABO同型赤血球製剤を用いて主試験をおこなう。クロスマッチは児の血液を用いておこなうが,新生児で採血が極めて困難な場合,以下の条件を満たせば母親の血液で代用することができる。

- ●母親のABO血液型が同型の場合

- ●児がO型もしくは母親がAB型の場合

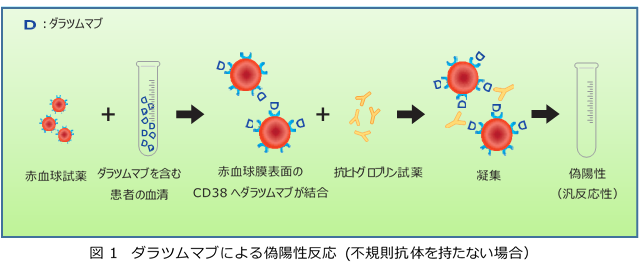

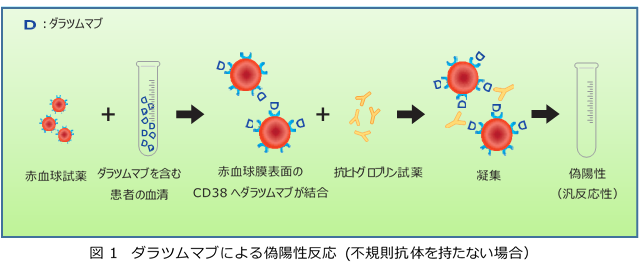

- ダラザレックス(一般名:ダラツムマブ)は 「多発性骨髄腫」 に効果を示す薬剤であり,ヒト型IgG1κモノクローナル抗体で,CD38に結合し,抗腫瘍効果を示します。

- 治療中及び最終投与後6ヶ月以内の患者に輸血をする場合,間接抗グロブリン試験,クロスマッチにおいて,患者血清中のダラツムマブが検査赤血球用表面のCD38に結合することで,偽陽性を示すことがあります。(ABO・Rhの判定には影響ありません)

- よって,治療を行う前は,治療開始前に輸血前検査を実施しておくことが必要になります。多発性骨髄腫の患者に輸血する場合は,ダラツムマブ治療歴があるかについて主治医と連携をとる必要があります。

- コンピユータクロスマッチとは,あらかじめ実施された下記の検査結果や過去の検査履歴に基づき,コンピユータを用いて適合性や安全を確認する方法である。

- コンピユータクロスマッチ実施に必要な検査結果は上記①~③であるが,クロスマッチを省略できる条件の三つは 「輸血療法の実施に関する指針」 と同じであり,以下の条件が必須となる。

- クロスマッチは輸血の実施が可能かどうかを判断する最も重要な検査であるが,同時にクロスマッチに限界があることを認識する必要がある。交差適合試験に用いる赤血球製剤の赤血球は,不規則抗体検査に使用される赤血球と違いホモ接合体かヘテロ接合体かの区別がつかない。ヘテロ接合体の場合は赤血球上の抗原量が少なく,この場合は量的効果により低力価の抗体を検出することができないことがあり,クロスマッチが陰性となる。

- 従って,可能な限りクロスマッチに先立ち不規則抗体スクリーニングを実施することが望ましく,主試験ではIgG試薬と反応増強剤にPEGを用いることが最善と考える。緊急時やクロスマッチと不規則抗体が同時に実施できない施設においては,後追いで不規則抗体スクリーニングを行い,輸血後のDHTRの有無をチェックすることが必要になってくる。

Ⅴ.輸血前検査

交差適合試験(クロスマッチ)

クロスマッチの準備

1)検体

クロスマッチの検体(血漿・血清)は,原則としてABO血液型検査検体とは別の時点で採血された輸血予定日に先立つ3日以内のものを用いる必要がある。

クロスマッチの検体(血漿・血清)は,原則としてABO血液型検査検体とは別の時点で採血された輸血予定日に先立つ3日以内のものを用いる必要がある。

2)方法

①主試験は,クームス法を含む適正な方法でおこなう。その際用いる反応増強剤はPEGまたはLISSが望ましい。

②副試験は,以下の条件を満たしている場合には省略することができる。

・患者のABO型が2回以上異なる時点で採血された検体で二重チェックされている場合

・血液センターから供給される血液製剤を用いる場合

③輸血用血液は,患者とABO血液型同型の血液を用い,患者がRhD陰性の場合は,RhD陰性の血液を用いる。

④患者が臨床的意義のある不規則抗体を保有している,または過去に保有歴がある場合には抗原陰性の適合血を用いる。

①主試験は,クームス法を含む適正な方法でおこなう。その際用いる反応増強剤はPEGまたはLISSが望ましい。

②副試験は,以下の条件を満たしている場合には省略することができる。

・患者のABO型が2回以上異なる時点で採血された検体で二重チェックされている場合

・血液センターから供給される血液製剤を用いる場合

③輸血用血液は,患者とABO血液型同型の血液を用い,患者がRhD陰性の場合は,RhD陰性の血液を用いる。

④患者が臨床的意義のある不規則抗体を保有している,または過去に保有歴がある場合には抗原陰性の適合血を用いる。

3)結果の解釈

主試験の結果がクームス法にて陰性の場合適合とする。

ポイント・・・主試験とともに自己対照が陽性になった場合は,新たに同種抗体が産生された可能性がある。

主試験の結果がクームス法にて陰性の場合適合とする。

ポイント・・・主試験とともに自己対照が陽性になった場合は,新たに同種抗体が産生された可能性がある。

不規則抗体とクロスマッチの結果の解釈

不規則抗体とクロスマッチの結果の解釈について表1に示した。

| 表1 不規則抗体とクロスマッチ結果の解釈 | |||||

| 不規則抗体 | クロスマッチ(主試験) |

解釈 | |||

| - | - | 適合 | |||

| + | - |

ドナー: |

対応する抗原(-) 偽陰性(量的効果のある抗体) |

※1 |

|

| + | + |

ドナー: |

対応する抗原(+) |

※2 | |

| - | + |

ドナーあるいは患者: |

ABO型違い |

||

|

ドナー: 患者 : |

DAT(+) 低頻度抗原に対する抗体(+) |

※3 ※4 |

|||

※1 不規則抗体未実施でいきなり交差試験をする場合,ありえる。この場合,遅発性溶血性輸血副作用(DHTR)を認めることがある。

※2 抗体を同定し,適合血の選択が必要となる。

※3 血液センターではドナーのDAT検査はしないので,一定の頻度見られる。ドナー血のDAT検査をすることで確認される。通常は,使用しても問題無いとされているが,クロスマッチは(+)となる。DAT陽性の場合,返品可能なので血液センターに相談する。

※4 低頻度抗原に対する抗体の検出はまれであり,ほとんど無い。

新生児におけるクロスマッチの考え方

ダラツムマブ使用に伴うDAT偽陽性について

偽陽性反応の機序を図1に示します。

コンピユータクロスマッチ

① ABO血液型,RhD血液型

② 不規則抗体陰性

③ 不規則抗体保有歴が無い

② 不規則抗体陰性

③ 不規則抗体保有歴が無い

1) システムが結果の不一致や輸血用血液製剤の選択の誤りを警告できること

2) 患者の血液型が指針で定められているように,2回以上異なる時点で採血された検体で実施されていること

3) 赤血球製剤の血液型が施設内で再確認されていること

ポイント・・・新生児あるいは生後4ヶ月以内の乳児におけるコンピユータクロスマッチは,母親由来の抗A,抗B抗体の存在が考えられるため,禁忌である。

クロスマッチの限界

1)患者及び輸血用血液のRhD誤判定(事務的ミス含む)及び不適合は検出できない。

2)患者が量的効果を示す不規則抗体を保有している場合は,輸血用血液の赤血球上の対応する抗原が陽性であっても,結果が陰性になる場合がある。

ポイント・・・量的効果を示す抗体に関しては,クロスマッチのみでは検出できないことがあるため,事前に不規則抗体検査を実施することで防ぐことができる。

3)血液型抗原による免疫の防止はできない。

一般的に,輸血はABO及びRhDのみを合わすため,他の赤血球抗原により免疫感作され同種抗体が産生される可能性がある。

一般的に,輸血はABO及びRhDのみを合わすため,他の赤血球抗原により免疫感作され同種抗体が産生される可能性がある。

4)DHTR(遅発型溶血反応)を防止できないことがある。

患者が元々保有している不規則抗体が検出感度以下になっている場合は,適合とされた赤血球に該当抗原があれば,二次免疫起こしDHTRを発症することがある。

患者が元々保有している不規則抗体が検出感度以下になっている場合は,適合とされた赤血球に該当抗原があれば,二次免疫起こしDHTRを発症することがある。

5)赤血球以外の適合性は確認できない。

・当然の事ながら,白血球,血小板,血漿タンパクなどに対する同種抗体は検出できない。

・適切な検出方法(操作技術,判定技術)の確認

・当然の事ながら,白血球,血小板,血漿タンパクなどに対する同種抗体は検出できない。

・適切な検出方法(操作技術,判定技術)の確認

まとめ

- クロスマッチは,患者と輸血用血液製剤との適合性を確認する輸血前の重要な検査である。主な目的は,ABO血液型の適合性を再確認すること,臨床的意義のある不規則抗体や低頻度抗原に対する抗体を検出することである。

- 新生児あるいは生後4ヶ月以内の乳児においても,原則としてABO同型赤血球製剤を用いて主試験をおこなう。クロスマッチは児の血液を用いておこなうが,新生児で採血が極めて困難な場合,以下の条件を満たせば母親の血液で代用することができる。

- ●母親のABO血液型が同型の場合

- ●児がO型もしくは母親がAB型の場合

- ダラザレックス(一般名:ダラツムマブ)は 「多発性骨髄腫」 に効果を示す薬剤であり,ヒト型IgG1κモノクローナル抗体で,CD38に結合し,抗腫瘍効果を示します。

- 治療中及び最終投与後6ヶ月以内の患者に輸血をする場合,間接抗グロブリン試験,クロスマッチにおいて,患者血清中のダラツムマブが検査赤血球用表面のCD38に結合することで,偽陽性を示すことがあります。(ABO・Rhの判定には影響ありません)

- よって,治療を行う前は,治療開始前に輸血前検査を実施しておくことが必要になります。多発性骨髄腫の患者に輸血する場合は,ダラツムマブ治療歴があるかについて主治医と連携をとる必要があります。

- コンピユータクロスマッチとは,あらかじめ実施された下記の検査結果や過去の検査履歴に基づき,コンピユータを用いて適合性や安全を確認する方法である。

- コンピユータクロスマッチ実施に必要な検査結果は上記①~③であるが,クロスマッチを省略できる条件の三つは 「輸血療法の実施に関する指針」 と同じであり,以下の条件が必須となる。

- クロスマッチは輸血の実施が可能かどうかを判断する最も重要な検査であるが,同時にクロスマッチに限界があることを認識する必要がある。交差適合試験に用いる赤血球製剤の赤血球は,不規則抗体検査に使用される赤血球と違いホモ接合体かヘテロ接合体かの区別がつかない。ヘテロ接合体の場合は赤血球上の抗原量が少なく,この場合は量的効果により低力価の抗体を検出することができないことがあり,クロスマッチが陰性となる。

- 従って,可能な限りクロスマッチに先立ち不規則抗体スクリーニングを実施することが望ましく,主試験ではIgG試薬と反応増強剤にPEGを用いることが最善と考える。緊急時やクロスマッチと不規則抗体が同時に実施できない施設においては,後追いで不規則抗体スクリーニングを行い,輸血後のDHTRの有無をチェックすることが必要になってくる。

Ⅴ.輸血前検査

交差適合試験(クロスマッチ)

クロスマッチの準備

1)検体

クロスマッチの検体(血漿・血清)は,原則としてABO血液型検査検体とは別の時点で採血された輸血予定日に先立つ3日以内のものを用いる必要がある。

クロスマッチの検体(血漿・血清)は,原則としてABO血液型検査検体とは別の時点で採血された輸血予定日に先立つ3日以内のものを用いる必要がある。

2)方法

①主試験は,クームス法を含む適正な方法でおこなう。その際用いる反応増強剤はPEGまたはLISSが望ましい。

②副試験は,以下の条件を満たしている場合には省略することができる。

・患者のABO型が2回以上異なる時点で採血された検体で二重チェックされている場合

・血液センターから供給される血液製剤を用いる場合

③輸血用血液は,患者とABO血液型同型の血液を用い,患者がRhD陰性の場合は,RhD陰性の血液を用いる。

④患者が臨床的意義のある不規則抗体を保有している,または過去に保有歴がある場合には抗原陰性の適合血を用いる。

3)結果の解釈

主試験の結果がクームス法にて陰性の場合適合とする。

ポイント

主試験とともに自己対照が陽性になった場合は,新たに同種抗体が産生された可能性がある。

主試験の結果がクームス法にて陰性の場合適合とする。

ポイント

主試験とともに自己対照が陽性になった場合は,新たに同種抗体が産生された可能性がある。

不規則抗体とクロスマッチの結果の解釈

不規則抗体とクロスマッチの結果の解釈について表1に示した。

|

表1 不規則抗体とクロスマッチ結果の解釈 |

|||||

|

不規則抗体 |

クロスマッチ |

解釈 |

|||

|

- |

- |

適合 |

|||

|

+ |

- |

ドナー: |

対応する抗原(-) |

※1 |

|

|

+ |

+ |

ドナー: |

対応する抗原(+) |

※2 |

|

|

- |

+ |

ドナー |

ABO型違い |

||

|

ドナー: 患者 : |

DAT(+) 低頻度抗原に対する抗体(+) |

※3 |

|||

※1 不規則抗体未実施でいきなり交差試験をする場合,ありえる。この場合,遅発性溶血性輸血副作用(DHTR)を認めることがある。

※2 抗体を同定し,適合血の選択が必要となる。

※3 血液センターではドナーのDAT検査はしないので,一定の頻度見られる。ドナー血のDAT検査をすることで確認される。通常は,使用しても問題無いとされているが,クロスマッチは(+)となる。DAT陽性の場合,返品可能なので血液センターに相談する。

※4 低頻度抗原に対する抗体の検出はまれであり,ほとんど無い。

新生児におけるクロスマッチの考え方

ダラツムマブ使用に伴うDAT偽陽性について

偽陽性反応の機序を図1に示します。

コンピユータクロスマッチ

① ABO血液型,RhD血液型

② 不規則抗体陰性

③ 不規則抗体保有歴が無い

② 不規則抗体陰性

③ 不規則抗体保有歴が無い

1)システムが結果の不一致や輸血用血液製剤の選択の誤りを警告できること

2)患者の血液型が指針で定められているように,2回以上異なる時点で採血された検体で実施されていること

3)赤血球製剤の血液型が施設内で再確認されていること

ポイント

新生児あるいは生後4ヶ月以内の乳児におけるコンピユータクロスマッチは,母親由来の抗A,抗B抗体の存在が考えられるため,禁忌である。

新生児あるいは生後4ヶ月以内の乳児におけるコンピユータクロスマッチは,母親由来の抗A,抗B抗体の存在が考えられるため,禁忌である。

クロスマッチの限界

1)患者及び輸血用血液のRhD誤判定(事務的ミス含む)及び不適合は検出できない。

2)患者が量的効果を示す不規則抗体を保有している場合は,輸血用血液の赤血球上の対応する抗原が陽性であっても,結果が陰性になる場合がある。

ポイント

量的効果を示す抗体に関しては,クロスマッチのみでは検出できないことがあるため,事前に不規則抗体検査を実施することで防ぐことができる。

ポイント

量的効果を示す抗体に関しては,クロスマッチのみでは検出できないことがあるため,事前に不規則抗体検査を実施することで防ぐことができる。

3)血液型抗原による免疫の防止はできない。

一般的に,輸血はABO及びRhDのみを合わすため,他の赤血球抗原により免疫感作され同種抗体が産生される可能性がある。

一般的に,輸血はABO及びRhDのみを合わすため,他の赤血球抗原により免疫感作され同種抗体が産生される可能性がある。

4)DHTR(遅発型溶血反応)を防止できないことがある。

患者が元々保有している不規則抗体が検出感度以下になっている場合は,適合とされた赤血球に該当抗原があれば,二次免疫起こしDHTRを発症することがある。

患者が元々保有している不規則抗体が検出感度以下になっている場合は,適合とされた赤血球に該当抗原があれば,二次免疫起こしDHTRを発症することがある。

5)赤血球以外の適合性は確認できない。

・当然の事ながら,白血球,血小板,血漿タンパクなどに対する同種抗体は検出できない。

・適切な検出方法(操作技術,判定技術)の確認

・当然の事ながら,白血球,血小板,血漿タンパクなどに対する同種抗体は検出できない。

・適切な検出方法(操作技術,判定技術)の確認

まとめ

- ページの選択 -