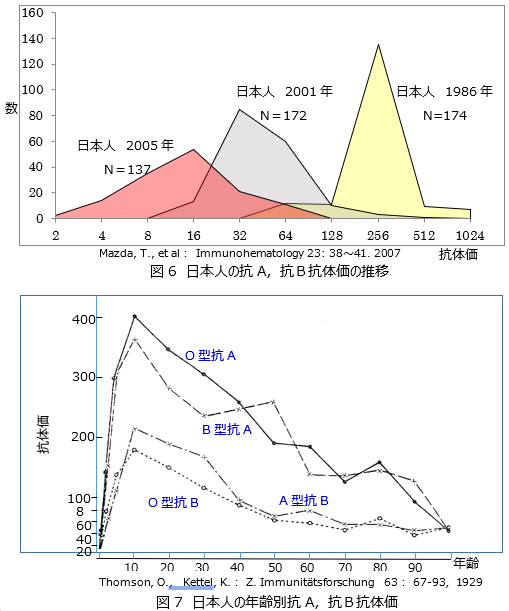

②ABO血液型検査

- 図3 汎凝集反応の一例(カラム法)

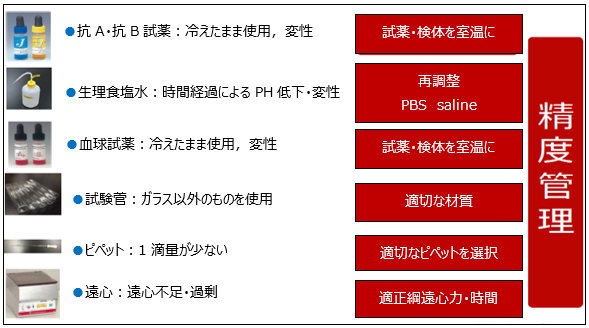

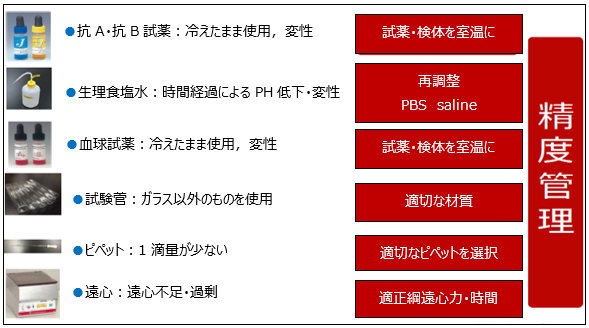

- 表4 偽陽性・偽陰性を引き起こす試薬

不適合輸血を防ぐために,輸血を実施する医療機関で責任を持って以下の検査を行う。これらの検査は原則患者の属する医療機関で実施するが,稀にしか輸血を実施しない医療機関など自施設内で適切に実施できる体制が無い場合,検査センター等に委託して実施する必要がある。

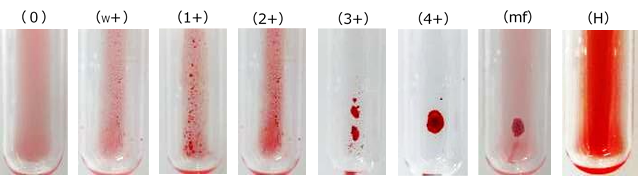

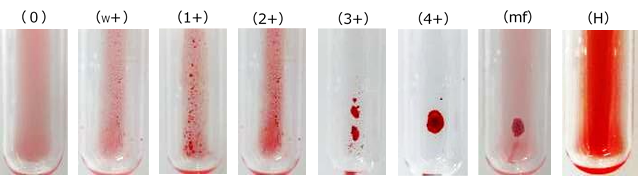

試験管法における全ての凝集強度の判定は,機械法と同様に必ず強さを記録する。

( 0 ) ・・・・凝集も溶血も見られない,背景は赤く濁る

(W+)・・・・ごくわずかな微小凝集,背景は赤く濁る

(1+)・・・・小さな凝集塊,背景は赤く濁る

(2+)・・・・中程度の凝集塊,背景は赤く濁る

(3+)・・・・数個の大きな凝集塊,背景は透明

(4+)・・・・1個の大きな凝集塊,背景は透明

(mf)・・・・部分凝集,背景は赤く濁る

( H ) ・・・・完全な溶血(部分溶血),背景は赤く透明(濁る)

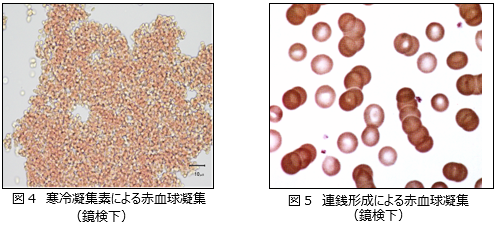

まな大きさの凝集塊が非凝集性の赤血球と混在を認めます。一方,典型的な “部分凝集” では中小の凝集塊は欠落し,比較的大きな凝集塊が非凝集性の赤血球と混在します。しかし, “抗原減弱” の中には “部分凝集” を呈するものがあり,前述した反応態度によって厳密に両者を区別することは困難です。

また, “部分凝集” には非凝集赤血球と凝集塊が混在しますが,その強さを記入する必要はなく,単にmfとだけ記載します。

正確なABO血液型の判定は,安全な輸血のためには極めて重要な検査である。ABO血液型判定は赤血球膜上のA,B抗原を検査する「オモテ試験」と,血漿(血清)中の抗A,抗B抗体を検査する「ウラ試験」の結果が一致したときに,初めて血液型を判定することができる。 「オモテ試験」 と 「ウラ試験」 の血液型が一致しないときは判定することはできず,追加試験を実施し,原因を精査する必要がある。

「輸血療法の実施に関する指針」(改訂版) では,以下の様に書かれている。

① 同一患者からの異なる時点での2検体で,二重チェックを行う必要がある。

② 同一検体について異なる2人の検査者による二重チェックを行い照合するよう努める。

通常,ABO血液型はLandsteinerの法則により表1の様に判定されます。

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

|||

| 抗A | 抗B | A1血球 | B血球 | |

| A型 | + | 0 | 0 |

+ |

| B型 | 0 | + | + | 0 |

| AB型 | + | + | 0 | 0 |

| O型 | 0 | 0 | + | + |

しかし,日常の検査ではLandsteinerの法則に合致しないオモテ・ウラ不一致や弱反応,部分凝集などの異常反応に遭遇することがあり,判定に苦慮することがあります。

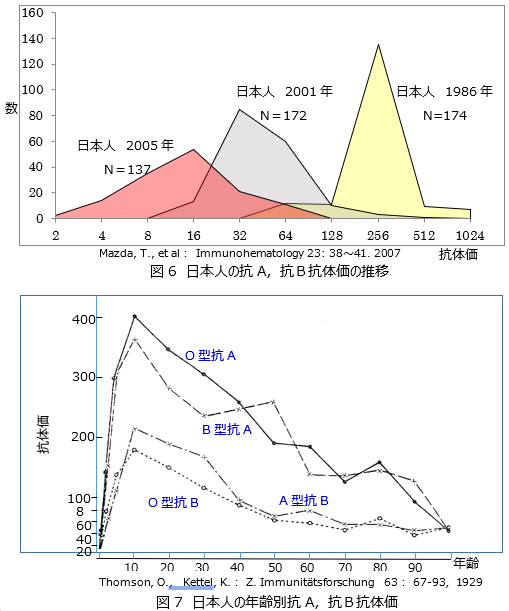

異常反応を示す原因や,オモテ・ウラ不一致を示す代表的な例を下記(図1,表2,表3)に紹介します。

図1 試薬・器具由来の異常反応を起こす原因

表2 オモテ試験側の要因

|

異常反応 |

考えられる要因または病態 |

| 反応が無い 弱い |

亜型 疾患による一時的な抗原量の低下 型物質の異常増加による試薬の抗体中和 |

|

部分凝集 |

亜型 キメラ・モザイク |

|

異常な凝集 |

汎凝集反応 後天性B(acquired B) 寒冷凝集素による感作 |

表3 ウラ試験側の要因

|

異常反応 |

考えられる要因または病態 |

| 反応が無い 弱い |

新生児 高齢者 低・無ガンマグロブリン血症 異型輸血後 異型造血幹細胞移植後 |

|

異常な凝集 |

亜型 冷式不規則抗体 寒冷凝集素 連銭形成 |

|

その他 |

新生児の母親由来IgG型抗Aまたは抗B 免疫グロブリン製剤由来IgG型抗Aまたは抗B 異型造血幹移植後のPLS(溶血症候群) |

以下に症例を提示しながら,問題点,異常反応に対する考え方,必要な追加検査について紹介します。

オモテ試験側のオモテ・ウラ不一致の要因

1)亜型(Bm)による異常反応

【患者情報】

23歳女性,甲状腺機能亢進症の疑いで内科を受診した。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 0 |

0 |

4+ |

0 |

【問題点】

オモテ試験O型,ウラ試験B型で,オモテ・ウラ不一致となった。

【考え方】

【追加検査】

➀不規則抗体検査 ➁抗B吸着解離試験 ➂抗Hレクチンとの反応 ➃トランスフーェラゼ活性測定

【判定】

【ポイント】

2)亜型(A2)による異常反応

【患者情報】

41歳男性,アルコール性肝障害,マロリーワイズ症候群の既往がある。輸血を目的に内科受診された。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

+w~1+ |

4+ |

【問題点】

ウラ試験で +w~1+ と弱く反応する凝集が見られ,オモテ・ウラ不一致となった。

【考え方】

【追加検査】

不規則抗体検査,抗A1レクチンとの反応

【判定】

【ポイント】

A2型で過去に輸血(A1型)を受けた場合,免疫によって抗A1抗体を産生することがあります。

輸血に関しては,A2型で抗A1抗体を保有する場合,37℃で反応するか確認し,反応するならばA型を使用すると溶血反応を引き起こす可能性があるため,O型血を選択する必要があります。

3)疾患による抗原減弱

【患者情報】

65歳男性,急性骨髄性白血病にてフォロー中,全身倦怠感と発熱が持続したため外来を受診した。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 2+ |

0 |

0 |

4+ |

【問題点】

オモテ試験で抗Aの弱反応を認める。

【考え方】

・疾患による抗原減弱の可能性について確認する。

・異型輸血や異型造血幹細胞移植の有無について確認する。

【追加検査】

➀抗A被凝集価の測定 ➁抗A1レクチン,抗Hレクチンとの反応 ➂家族歴,病歴の確認 ➃A転移酵素活性の測定

【判定】

4)キメラ・モザイクによる異常反応

【患者情報】

12歳男性,腹痛を訴え,小児外科を受診した。

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 3+ mf |

3+ mf |

0 |

0 |

【問題点】

オモテ試験において,mf(mixed field :部分凝集)が見られた。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

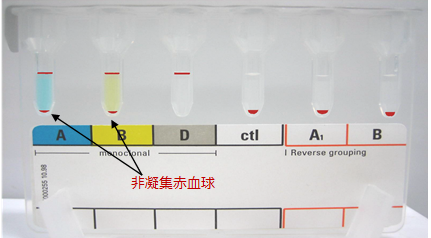

図2 部分凝集の一例(カラム法)

5)多量の型物質による異常反応

【患者情報】

43歳女性,卵巣嚢腫の手術目的で産婦人科から依頼があった。

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 2+ |

2+ |

0 |

0 |

【問題点】

オモテ試験での抗A,抗Bの反応が1+と弱く,オモテ試験に異常が見られた。

【考え方】

【追加検査】

➀抗A1レクチンとの反応 ➁抗Hレクチンの反応(亜型を否定するため) ➂患者赤血球を十分な生食で洗浄し再検査する。

【判定】

【ポイント】

<ABO血液型抗原の分布>

多い ・・・胃,十二指腸,腎臓,唾液線,食道

少ない ・・・脳,脂肪組織,ガラス体,水晶体

多い ・・・唾液,精液,胃液,卵巣嚢腫液

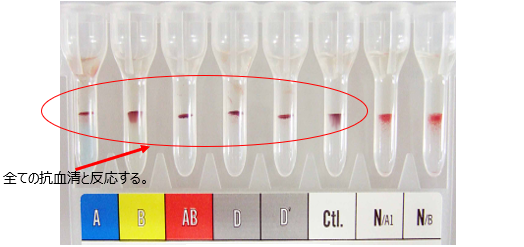

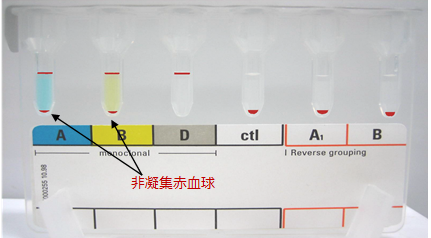

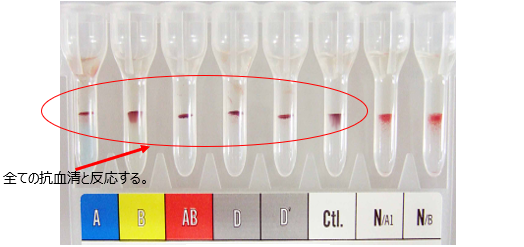

6)汎凝集反応による異常反応

【患者情報】

57歳男性,重症感染症疑いで緊急入院後依頼された。

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

【問題点】

ABOオモテ試験,Rh試験全ての抗血清に対し強い反応が見られる。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

ウラ試験側のオモテ・ウラ不一致要因

1)不規則抗体による異常反応(偽陽性)

【患者情報】

5歳男性,鼠頸部のヘルニア手術を行う目的で入院した。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

2+ |

4+ |

【問題点】

オモテ試験A型,ウラ試験O型で,オモテ・ウラ不一致となった。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

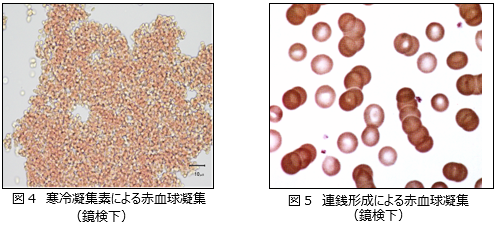

2)寒冷凝集素・連銭形成による異常反応(偽陽性)

【患者情報】

74歳女性,労作時呼吸困難を訴え,内科外来を受診した。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

【問題点】

オモテ・ウラ試験不一致で,全ての反応に強い凝集を認める。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

【ポイント】

3)試薬成分による異常反応(偽陽性)

【患者情報】

35歳女性,分娩目的で入院してきた。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

2+ |

4+ |

【問題点】

ウラ試験のA1血球との反応で弱陽性となり,オモテ・ウラ不一致となった。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

【ポイント】

|

赤血球代謝維持 |

抗生剤・制菌/抗菌剤 |

抗A色素 |

| ・グルコース ・燐酸塩 ・クエン酸 |

・ネオマイシン ・クロラムフェニコール ・ST合剤(TMP/SMP) |

・トリパンブルー ・ブリリアントブルー ・パテントブルーバイオレット |

| ・アデニン | ・パラベン |

抗B色素 |

| ・イノシン ・炭酸水素ナトリウム ・マグネシウム |

・チメラゾール ・窒化ソーダ ・ハイドロコーチゾン |

・アクリフラビン |

| ・塩化ナトリウム |

・ゲンタマイシン |

その他 |

| ・EDTA ・アルブミン ・カプリル酸 ・PEG |

4)低ガンマグロブリンによる異常反応(偽陰性)

【患者情報】

77歳男性,大動脈弁置換の手術の術前検査が提出された。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

0 |

2+ |

【問題点】

ウラ試験でB血球との反応が弱い。

【考え方】

【追加検査】

【判定】

患者は77歳であり高齢のため,免疫グロブリンが低下しウラ試験の反応が弱くなったと考えられた。

免疫グロブリンの低下状態は高齢者だけでなく,新生児,治療に伴う免疫低下状態においても見られる。

【ポイント】

5)異型造血幹細胞移植による異常反応(偽陰性)

【患者情報】

28歳男性,他病院から輸血目的で転院してきた。

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

0 |

0 |

【問題点】

オモテ試験A型,ウラ試験O型で,オモテ・ウラ不一致となった。

【考え方】

➁ウラ試験が正しいなら,本来あるべき抗Bとの反応(B抗原)が無い。

【追加検査】

➁A抗原が4+と強いのにも関わらず,B抗原が陰性になる原因について考える。亜型,移植など)

【判定】

表4 造血幹細胞移植後の輸血製剤の選択

|

|

血液型一致 |

Major missmatch |

Minor missmatch |

Major , Minor missmatch |

| 患者とドナー 血液型の 組み合わせ |

ドナー:患者 同型 |

ドナー:患者 (A型:O型) (B型:O型) (AB型:A型) (AB型:B型) (AB型:AB型) |

ドナー:患者 (O型:A型) (O型:B型) (O型:AB型) (A型:AB型) (B型:AB型) |

ドナー:患者 (A型:B型) (B型:A型) |

| 特徴 |

通常のABO血液型輸血と同じ |

患者が保有する血漿中の抗体がドナー由来の抗原と反応する。 |

ドナーが保有する血漿中の抗体が,患者由来の抗原と反応する。 |

患者が保有する血漿中の抗体が,ドナー由来の抗原と反応する。かつドナーが保有する血漿中の抗体が,患者由来の抗原と反応する。 |

| 移植時の造血幹細胞処理の有無と内容 |

無 |

有 (血漿を除去) |

有 (血漿を除去) |

有 (赤血球・血漿を除去) |

| 移植後の 輸血療法 【赤血球】 |

患者とABO式血液型同型の製剤が適応となる |

ドナーがAB型で患者がA,またはB型の場合,患者と同型の赤血球製剤が適応となる (無ければO型も可) |

ドナーがAまたはB型で患者がAB型の場合,ドナーと同型の赤血球製剤が適応となる (無ければO型も可) |

赤血球にA抗原,B抗原を持たないO型の赤血球製剤が適応となる。 |

| 移植後の 輸血療法 【血小板, FFP】 |

ドナーがAまたはB型で患者がO型の場合,ドナーと同型の血小板製剤が適応となる (無ければAB型も可) |

ドナーがO型で患者がAまたはB型の場合,患者と同型の血小板製剤が適応となる (無ければAB型も可) |

抗A抗体と抗B抗体が存在しないAB型の血小板製剤が適応となる。 |

|

| 備考 | 将来的には患者の赤血血球型はドナー由来のものに変わる。 | |||

まとめ

- 正確なABO血液型の判定は,安全な輸血のためには極めて重要な検査である。ABO血液型判定は赤血球膜上のA,B抗原を検査する「オモテ試験」と,血漿(血清)中の抗A,抗B抗体を検査する「ウラ試験」の結果が一致したときに,初めて血液型を判定することができる。「オモテ試験」と「ウラ試験」の血液型が一致しないときは判定することはできず,追加試験を実施し,原因を精査する必要がある。

- 「輸血療法の実施に関する指針」(改訂版) では,以下の様に書かれている。

- 図3 汎凝集反応の一例(カラム法)

- 表4 偽陽性・偽陰性を引き起こす試薬

不適合輸血を防ぐために,輸血を実施する医療機関で責任を持って以下の検査を行う。これらの検査は原則患者の属する医療機関で実施するが,稀にしか輸血を実施しない医療機関など自施設内で適切に実施できる体制が無い場合,検査センター等に委託して実施する必要がある。

(0)・・・凝集も溶血も見られない、背景は赤く濁る

(W+)・・・ごくわずかな微小凝集、背景は赤く濁る

(1+)・・・小さな凝集塊、背景は赤く濁る

(2+)・・・中程度の凝集塊、背景は赤く濁る

(3+)・・・数個の大きな凝集塊、背景は透明

(4+)・・・1個の大きな凝集塊、背景は透明

(mf)・・・部分凝集、背景は赤く濁る

(H)・・・完全な溶血(部分溶血)、背景は赤く透明(濁る)

“抗原減弱”と“部分凝集”の見分け方について説明します。典型的な“抗原減弱”では中小さまざまな大きさの凝集塊が非凝集性の赤血球と混在を認めます。

一方,典型的な“部分凝集”では中小の凝集塊は欠落し,比較的大きな凝集塊が非凝集性の赤血球と混在します。しかし,“抗原減弱”の中には“部分凝集”を呈するものがあり,前述した反応態度によって厳密に両者を区別することは困難です。

また,“部分凝集”には非凝集赤血球と凝集塊が混在しますが,その強さを記入する必要はなく,単にmfとだけ記載します。

表1 ABO血液型(Landsteinerの法則)

|

オモテ試験 |

ウラ試験 |

|||

|

抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

|

|

A型 |

+ |

0 |

0 |

+ |

|

B型 |

0 |

+ |

+ |

0 |

|

AB型 |

+ |

+ |

0 |

0 |

|

O型 |

0 |

0 |

+ |

+ |

しかし,日常の検査ではLandsteinerの法則に合致しないオモテ・ウラ不一致や弱反応,部分凝集などの異常反応に遭遇することがあり,判定に苦慮することがあります。

<異常反応を示す原因や,オモテ・ウラ不一致を示す代表的な例>

図1 試薬・器具由来の異常反応を起こす原因

表2 オモテ試験側の要因

| 異常反応 | 考えられる要因または病態 |

|

反応が無い |

亜型,疾患による一時的な抗原量の低下,型物質の異常増加による試薬の抗体中和 |

|

部分凝集 |

亜型,キメラ・モザイク,異型造血幹細胞移植後,胎児母体間輸血症候群(FMT) |

|

異常な凝集 |

汎凝集反応,後天性B(acquired B),寒冷凝集素による感作 |

表3 ウラ試験側の要因

| 異常反応 | 考えられる要因または病態 |

|

反応が無い |

新生児,高齢者,低・無ガンマグロブリン血症,異型輸血後,異型造血幹細胞移植後 |

|

異常な凝集 |

亜型,冷式不規則抗体,寒冷凝集素,連銭形成,高分子製剤輸注後,試薬に含まれる添加物に反応する抗体 |

|

その他 |

新生児の母親由来IgG型抗Aまたは抗B,免疫グロブリン製剤由来IgG型抗Aまたは抗B,異型造血幹移植後のPLS(溶血症候群) |

以下に症例を提示しながら,問題点,異常反応に対する考え方,必要な追加検査について紹介します。

オモテ試験側のオモテ・ウラ不一致の要因

1)亜型(Bm)による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 0 |

0 |

4+ |

0 |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】

【ポイント】

2)亜型(A2)による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

+w~1+ |

4+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】

【ポイント】

A2型で過去に輸血(A1型)を受けた場合,免疫によって抗A1抗体を産生することがあります。

輸血に関しては,A2型で抗A1抗体を保有する場合,37℃で反応するか確認し,反応するならばA型を使用すると溶血反応を引き起こす可能性があるため,O型血を選択する必要があります。

3)疾患による抗原減弱

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 2+ |

0 |

0 |

4+ |

【問題点】

【考え方】

→抗A被凝集価の測定,レクチンとの反応

【追加検査】

【判定】

4)キメラ・モザイクによる異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 3+ mf |

3+ mf |

0 |

0 |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】

図2 部分凝集の一例(カラム法)

5)多量の型物質による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 2+ |

2+ |

0 |

0 |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】

【ポイント】

<ABO血液型抗原の分布>

6)汎凝集反応による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果:カラム凝集法】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】

ウラ試験側のオモテ・ウラ不一致要因

1)不規則抗体による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

2+ |

4+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】(偽陽性)

2)寒冷凝集素・連銭形成による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】(偽陽性)

【ポイント】

3)試薬成分による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

2+ |

4+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】(偽陽性)

【ポイント】

|

赤血球 |

抗生剤・制菌/抗菌剤 |

抗A色素 |

|

・グルコース |

・ネオマイシン |

・トリパンブルー |

|

・アデニン |

・パラベン |

抗B色素 |

|

・イノシン |

・チメラゾール |

・アクリフラビン |

|

・塩化ナトリウム |

・ゲンタマイシン |

その他 |

|

・EDTA |

4)低ɤグロブリンによる異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

0 |

2+ |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】(偽陰性)

患者は77歳であり高齢のため,免疫グロブリンが低下しウラ試験の反応が弱くなったと考えられた。

免疫グロブリンの低下状態は高齢者だけでなく,新生児,治療に伴う免疫低下状態においても見られる。

【ポイント】

5)異型造血幹細胞移植による異常反応

【患者情報】

【ABO血液型結果】

| オモテ試験 |

ウラ試験 |

||

| 抗A |

抗B |

A1血球 |

B血球 |

| 4+ |

0 |

0 |

0 |

【問題点】

【考え方】

【追加検査】

【判定】(偽陰性)

表4 造血幹細胞移植後の輸血製剤の選択

|

|

血液型一致 |

Major |

Minor |

Major, |

|

患者とドナー血液型の組み合わせ |

ドナー:患者 |

ドナー:患者 |

ドナー:患者 |

ドナー:患者 |

|

特徴 |

通常のABO血液型輸血と同じ |

患者が保有する血漿中の抗体がドナー由来の抗原と反応する。 |

ドナーが保有する血漿中の抗体が,患者由来の抗原と反応する。 |

患者が保有する血漿中の抗体が,ドナー由来の抗原と反応する。かつドナーが保有する血漿中の抗体が,患者由来の抗原と反応する。 |

|

移植時の造血幹細胞処理の有無と内容 |

無 |

有 |

有 |

有 |

|

移植後の |

患者とABO式血液型同型の製剤が適応となる |

ドナーがAB型で患者がA,またはB型の場合,患者と同型の赤血球製剤が適応となる |

ドナーがAまたはB型で患者がAB型の場合,ドナーと同型の赤血球製剤が適応となる |

赤血球にA抗原,B抗原を持たないO型の赤血球製剤が適応となる。 |

|

移植後の |

ドナーがAまたはB型で患者がO型の場合,ドナーと同型の血小板製剤が適応となる |

ドナーがO型で患者がAまたはB型の場合,患者と同型の血小板製剤が適応となる

|

抗A抗体と抗B抗体が存在しないAB型の血小板製剤が適応となる。 |

|

|

備考 |

将来的には患者の赤血血球型はドナー由来のものに変わる。 |

|||

まとめ

- ページの選択 -