➃不規則抗体

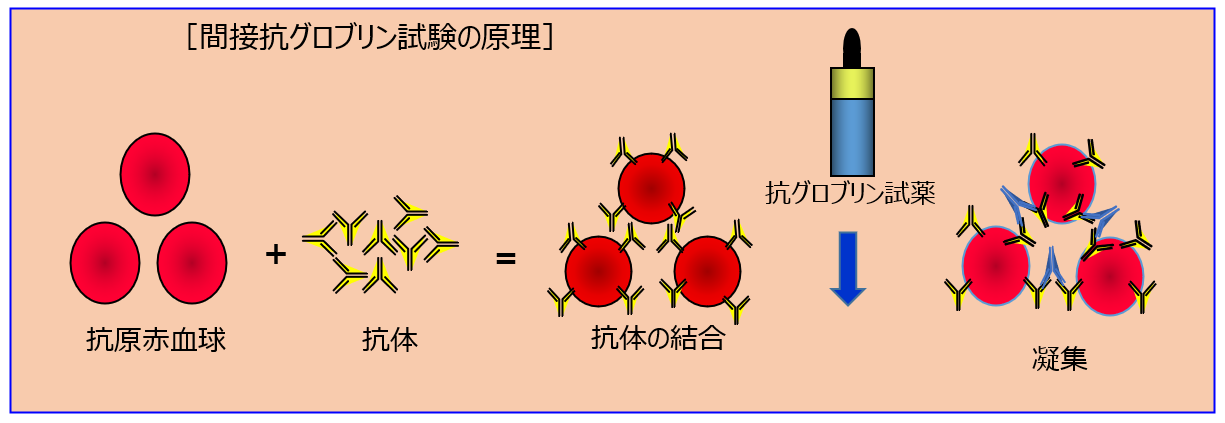

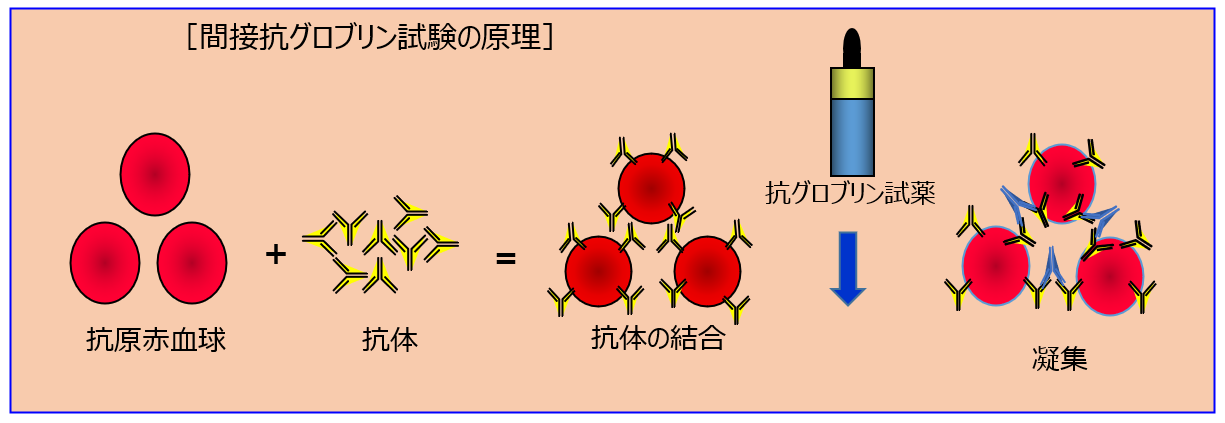

- 臨床的に意義のある抗体とは,2005年に厚生労働省より策定された「輸血療法の実施に関する指針(改訂版)」や2016年に日本輸血・細胞治療学会で作成された「赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂2版)」で共通していることは,対応する血液型抗原陽性の赤血球を生体内で破壊し,溶血性輸血副作用(HTR)の原因となる赤血球抗体であり,間接抗グロブリン試験(IAT)で陽性となる37℃反応性の反応をさします。

- 室温(25℃)以下で反応する冷式抗体は,生体内で赤血球を破壊しないため臨床的意義は低く,抗体が検出されても適合血を選択する必要は無いが,37℃においても反応する場合は適合血が必要となります。

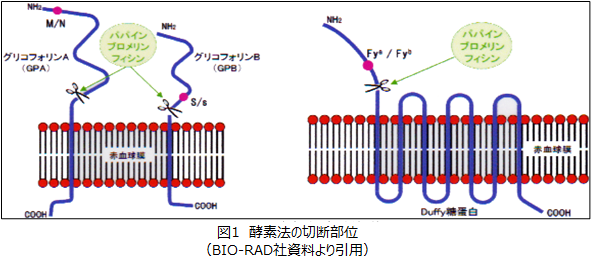

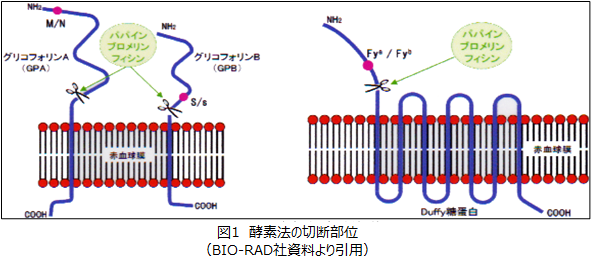

- 酵素(ブロメリン,パパイン,フィシン)法は,赤血球膜表面の陰性荷電を担う赤血球抗原を破壊・減弱させることで,ゼータ電位を下げ,ある種の抗体の結合を増加させます(図1)。蛋白質やペプチド中のペプチド結合を加水分解する酵素で,塩基性アミノ酸,グリシン及びロイシンと続くアミノ酸とのペプチド結合を切断します。

- 酵素法に使用されている主な試薬には以下のものがあります。

- 酵素法でのみ検出される抗体については,臨床的意義は低いと考えられています。たたし,IATで弱く反応し酵素法で強く反応する場合や,複数の抗体が混在する場合は有用となります。 それぞれの酵素法の特徴を良く理解し,使用する必要があります。

- IgM,IgG

- 室温,37℃,室温~37℃

- 生食法のみ,酵素法のみ,酵素法では反応しない,間接抗グロブリン法のみ,すべての方法で反応

- 不規則抗体スクリーニング検査は,適正な技術及び試薬管理によって成り立つことは言うまでもない。陽性となった反応相(低温性,酵素法,クームス法など),凝集態度(凝集の強さ,溶血,量的効果など),患者情報(年齢,性,輸血歴,妊娠歴,疾患名,移植歴など)を良く理解し同定する必要がある。

- また,安全な輸血をおこなうためには,可能な限り,クロスマッチに先立って実施するのが望ましい。緊急時や,同時に実施できない施設に関しては,量的効果のある抗体の場合,偽陰性になる可能性があることについても念頭に置き,副作用の観察を十分に行う必要がある。

・Rh系,Lewisなどの抗体の検出に優れている。

・産生初期のIgM系抗体が検出できる。

・複合抗体の同定に役立つ。(MNSs,Duffy,Xgaの混在)

・補液成分(デキストラン,HESなど)や高蛋白による連銭形成で陽性になる。

・酵素に対する非特異反応が見られる。特にブロメリンに多く見られる。

ポイント・・・非特異反応の見分け方 → 自己対照(+),DAT(-)となる。

・精査の作業の増加に繋がる。

※抗体価が高いと,室温でも凝集を示す。

・反応が増強する抗体-Rh,ABH,Lewis,P,P1,Ii,Jr,Kidd

・抗原が減弱される抗原-Lutheran,s,Knops など

・影響を受けない抗原-Diego,Kellなど

強い反応,非常に壊れやすい,検査赤血球により強弱がある,溶血が見られる。

(理由)

実際には,Di(a+b+)の赤血球よりDi(a+b-)の赤血球と強く反応する。しかし, Di(a+b-)赤血球は稀であり,市販のスクリーニング血球には含まれていない。よって,Diego,Kellに対する抗体については,Di(a+b)や(K+k+)に対して反応が陰性であれば抗体陰性として対応する。

輸血歴,妊娠・出産歴,移植歴,輸血副作用の有無,溶血症状の有無,使用薬剤

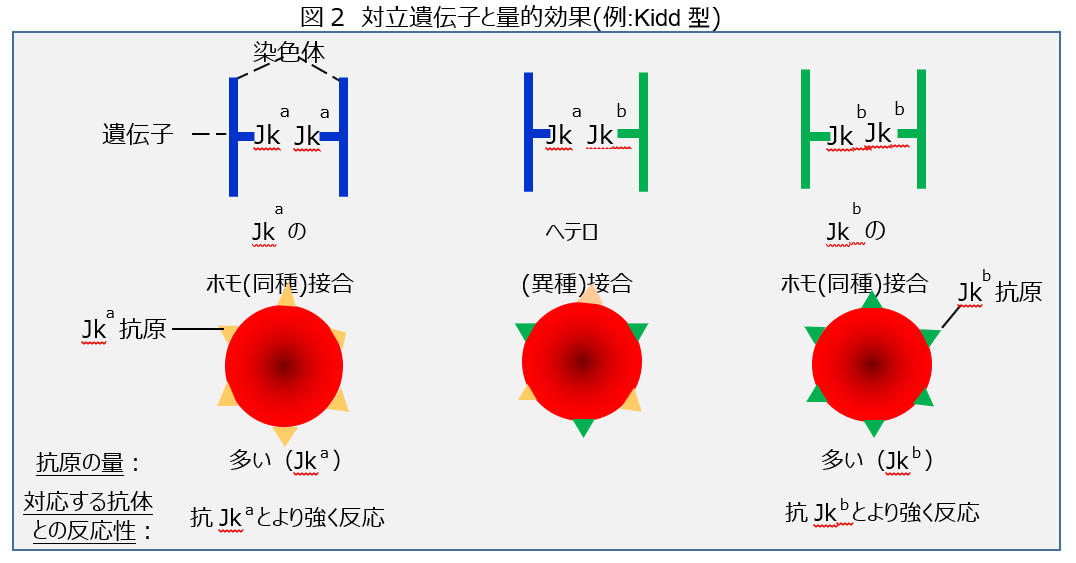

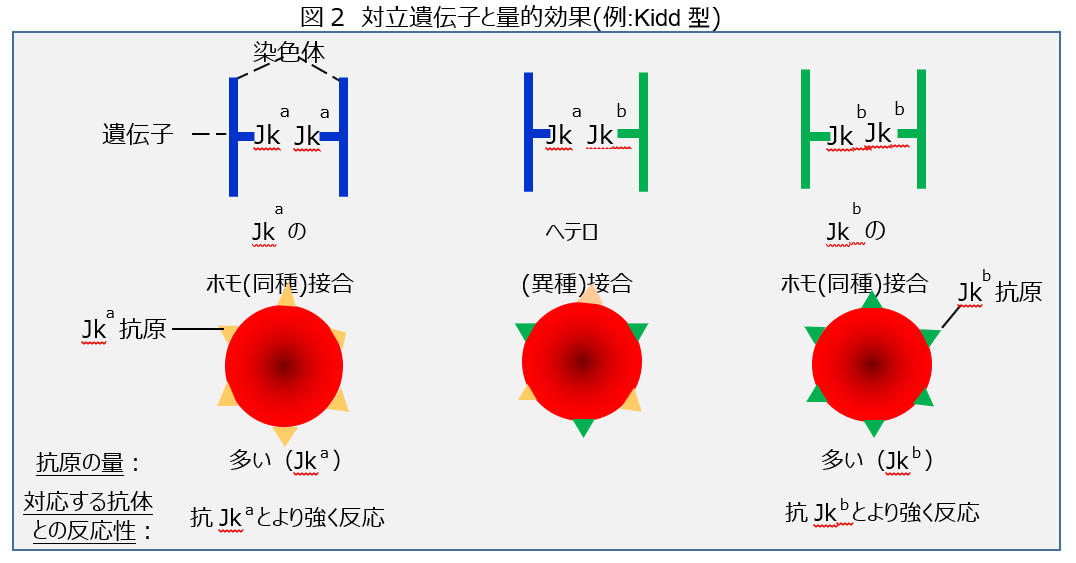

上記④で示した量的効果について解説します。(図1)

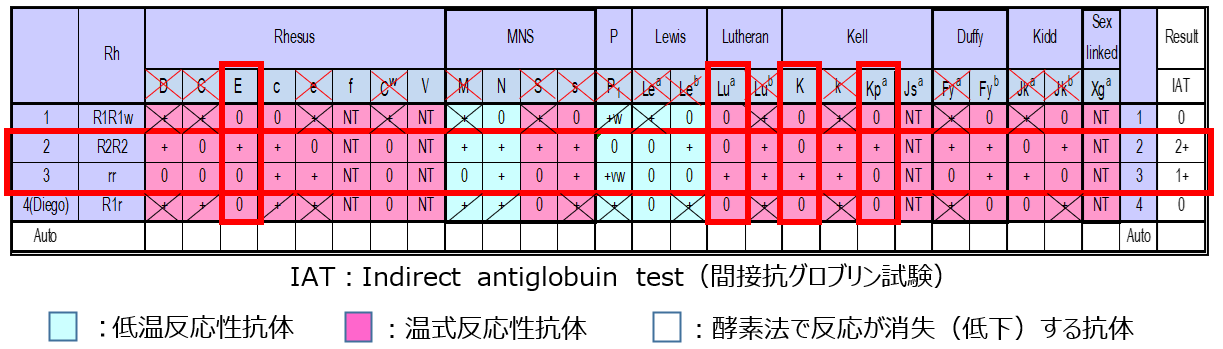

『×』・・・ホモ接合体,量的効果を考慮しなくて良い抗原

『/』・・・ヘテロ接合体,量的効果認める抗原 Rh,Kidd,Duffy,MNS

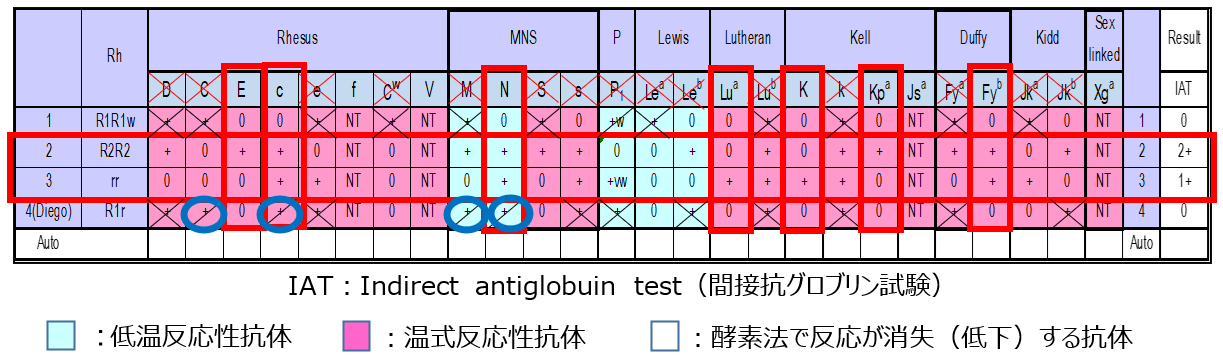

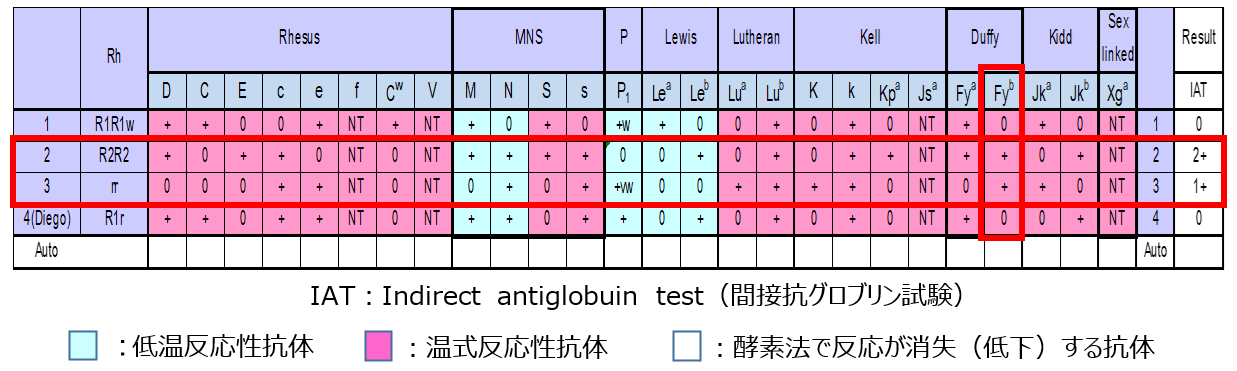

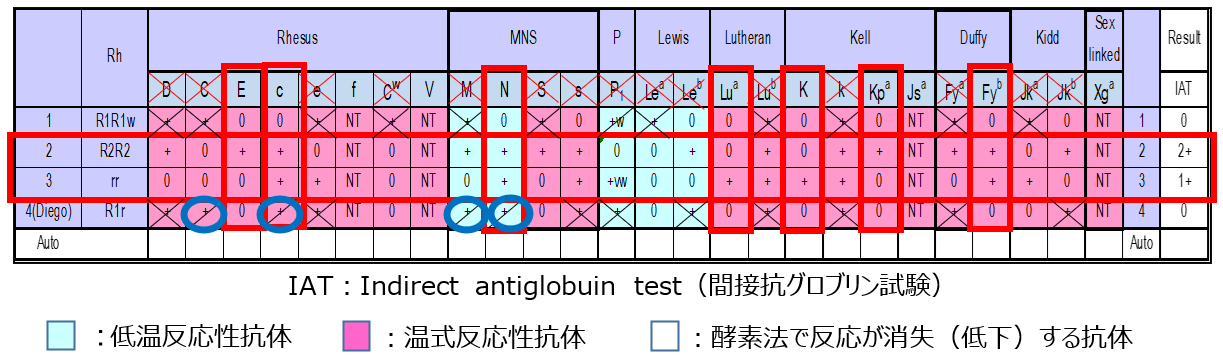

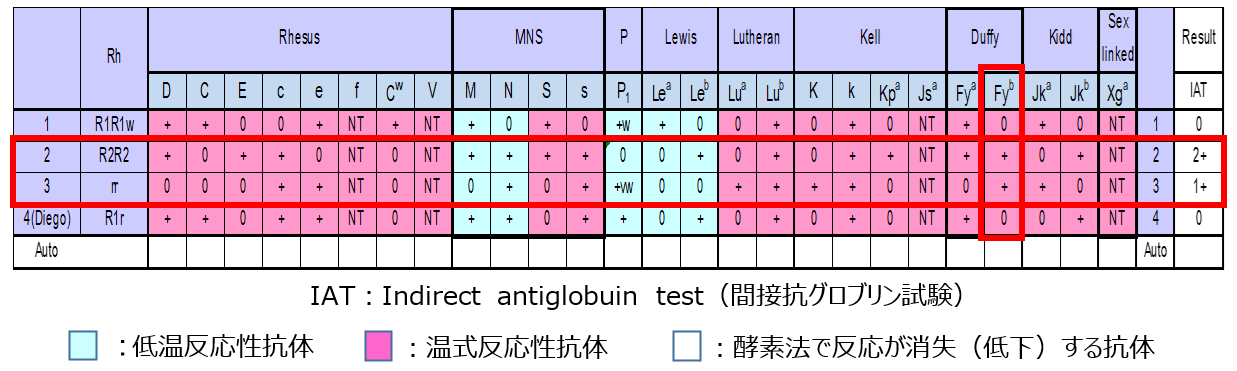

ケーススタディー 上記の消去法を参考にして,チャレンジしてみて下さい。 解答は下段にあります。

まず,陽性となったパネル赤血球 cell no 2,3(赤線横)に注目し,反応パターンと反応強度が抗原表の組み合わせと完全に一致する抗体に注目する。その結果,Fybのみが完全一致(赤線縦)する。よって,可能性の高い抗体は抗Fyb抗体となる。

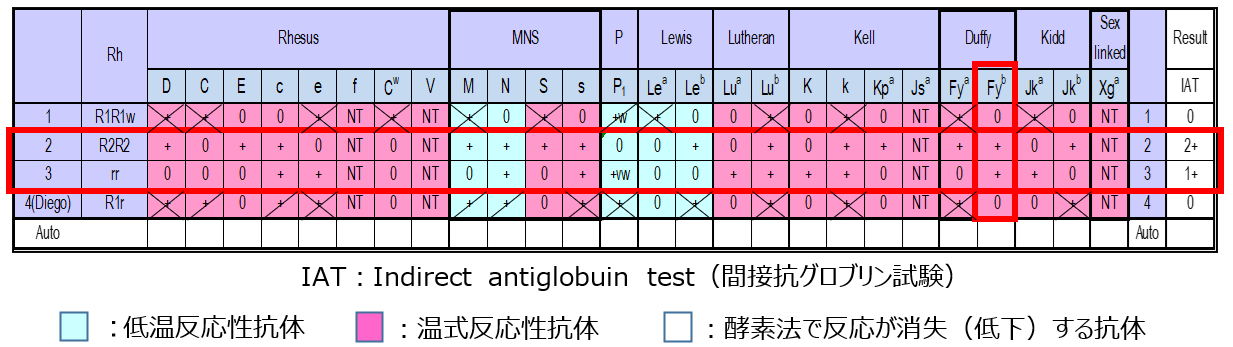

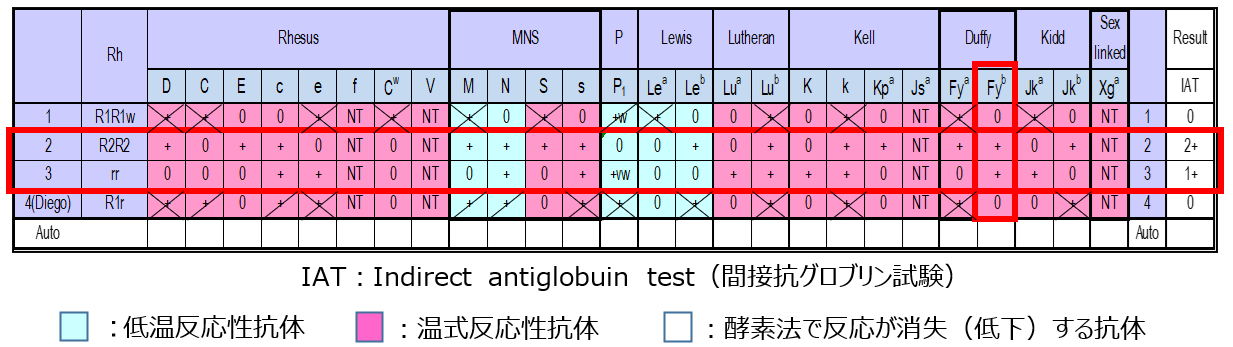

次に,否定できない抗体を推定するために,患者血漿(血清)と陰性反応を呈したパネル赤血球 (cell no 1,4)に発現している各種抗原に対する抗体を1つずつ否定し,抗体の特異性を推定する。cell no 1,4で陽性反応を示したパネル赤血球について,抗原表の各種血液型抗原 「+」上に「×」または「/」を記入する(黒色)。この場合,量的効果のあるホモ接合体の抗原や量的効果を考慮しなくてよい抗原には 「×」を付記する。量的効果のあるヘテロ接合体の抗原には「/」を付記する。となる。

次に「×」が1つ以上あった抗原についてのみ,その抗原を除外する意味で,抗原表の抗原名に「×」(赤色)を付記する。この段階で,赤線横内における否定できない抗体としては,抗E,抗Lua,抗K,抗Kpa抗体 (赤線縦)があげられる。

次に,各種血液型抗原「+」上に(赤色)「×」または「/」が無く,量的効果を示す抗体に注目する。青マルで示した抗原表がヘテロ接合のため消去することができない。よって,量的効果を示す抗体として,抗c抗体(c抗原はヘテロ接合),抗N抗体(N抗原はヘテロ接合)も否定できない抗体としてあげられる。

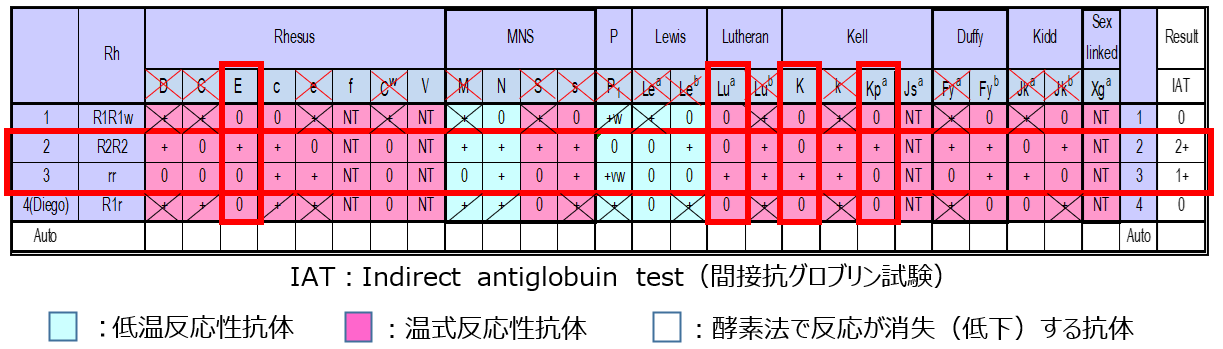

最終的には

可能性の高い抗体として,抗Fyb抗体があげられ,否定できない抗体として,抗E,抗c,抗N,抗Lua,抗K,抗Kpa抗体があげられる。確定するためには,さらに同定用の血球を用いて精査する必要があるが,スクリーニング検査からも上記の様に多くの情報を得ることができる。抗Fyb 抗体は有力に存在すると考えられるが,Rh系抗体も良く産生される抗体であるため,複合抗体の存在についても視野に入れて適合血を選択する必要がある。

- 臨床的に意義のある抗体とは,2005年に厚生労働省より策定された「輸血療法の実施に関する指針(改訂版)」や2016年に日本輸血・細胞治療学会で作成された「赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂2版)」で共通していることは,対応する血液型抗原陽性の赤血球を生体内で破壊し,溶血性輸血副作用(HTR)の原因となる赤血球抗体であり,間接抗グロブリン試験(IAT)で陽性となる37℃反応性の反応をさします。

- 室温(25℃)以下で反応する冷式抗体は,生体内で赤血球を破壊しないため臨床的意義は低く,抗体が検出されても適合血を選択する必要は無いが,37℃においても反応する場合は適合血が必要となります。

- 酵素(ブロメリン,パパイン,フィシン)法は,赤血球膜表面の陰性荷電を担う赤血球抗原を破壊・減弱させることで,ゼータ電位を下げ,ある種の抗体の結合を増加させます(図1)。蛋白質やペプチド中のペプチド結合を加水分解する酵素で,塩基性アミノ酸,グリシン及びロイシンと続くアミノ酸とのペプチド結合を切断します。

- 酵素法に使用されている主な試薬には以下のものがあります。

- 酵素法でのみ検出される抗体については,臨床的意義は低いと考えられています。たたし,IATで弱く反応し酵素法で強く反応する場合や,複数の抗体が混在する場合は有用となります。 それぞれの酵素法の特徴を良く理解し,使用する必要があります。

- IgM,IgG

- 室温,37℃,室温~37℃

- 生食法のみ,酵素法のみ,酵素法では反応しない,間接抗グロブリン法のみ,すべての方法で反応

- 不規則抗体スクリーニング検査は,適正な技術及び試薬管理によって成り立つことは言うまでもない。陽性となった反応相(低温性,酵素法,クームス法など),凝集態度(凝集の強さ,溶血,量的効果など),患者情報(年齢,性,輸血歴,妊娠歴,疾患名,移植歴など)を良く理解し同定する必要がある。

- また,安全な輸血をおこなうためには,可能な限り,クロスマッチに先立って実施するのが望ましい。緊急時や,同時に実施できない施設に関しては,量的効果のある抗体の場合,偽陰性になる可能性があることについても念頭に置き,副作用の観察を十分に行う必要がある。

(MNSs,Duffy,Xgaの混在)

非特異反応の見分け方 →

自己対照(+),DAT(-)となる。

・精査の作業の増加に繋がる。

室温以下の温度で反応する抗体

抗Lewis,P1,M,N,I,Hなど多くは37℃加温で消失するが,IATまで反応を持ち越すことがある。

37℃およびIATで反応する抗体

抗Rh,Duffy,Kidd,Diego,Jrなど,一部抗M,Lea

※抗体価が高いと,室温でも凝集を示す。

酵素処理によって反応性が異なる抗体

Rh,ABH,Lewis,P,P1,Ii,Jr,Kidd

Duffy,MNS,Xga,Rodger,Indianなど

Lutheran,s,Knops など

Diego,Kellなど

強い反応,非常に壊れやすい,検査赤血球により強弱がある,溶血が見られる。

量的効果のある抗体(ヘテロ接合の場合,弱いか陰性になる)

(理由)

実際には,Di(a+b+)の赤血球よりDi(a+b-)の赤血球と強く反応する。しかし, Di(a+b-)赤血球は稀であり,市販のスクリーニング血球には含まれていない。よって,Diego,Kellに対する抗体については,Di(a+b)や(K+k+)に対して反応が陰性であれば抗体陰性として対応する。

輸血歴,妊娠・出産歴,移植歴,輸血副作用の有無,溶血症状の有無,使用薬剤

上記④で示した量的効果について解説します。

ホモ接合体の抗原は, ヘテロ接合体抗原よりも対応する抗体との反応が強い傾向がある。患者に抗体が存在していても,ヘテロ接合体の血球の場合弱いか陰性になることがある。よって,血球試薬にはホモ接合体の抗原を含む試薬を選ぶ必要があります。

『×』・・・ホモ接合体,量的効果を考慮しなくて良い抗原

『/』・・・ヘテロ接合体,量的効果認める抗原 Rh,Kidd,Duffy,MNS

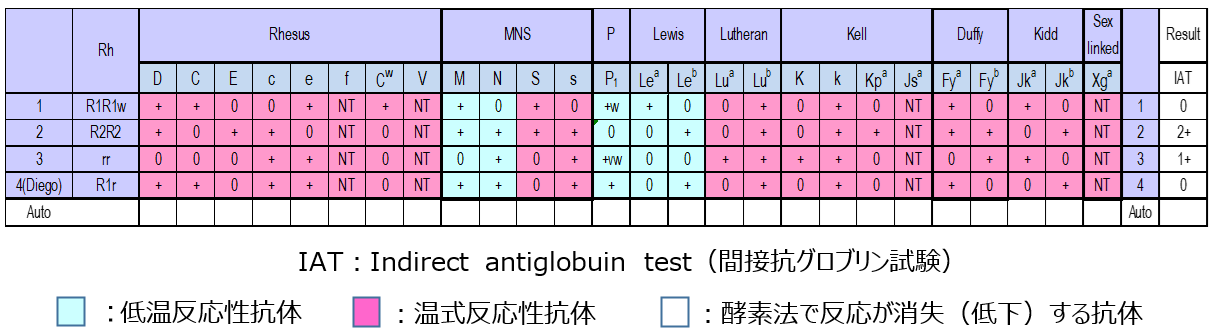

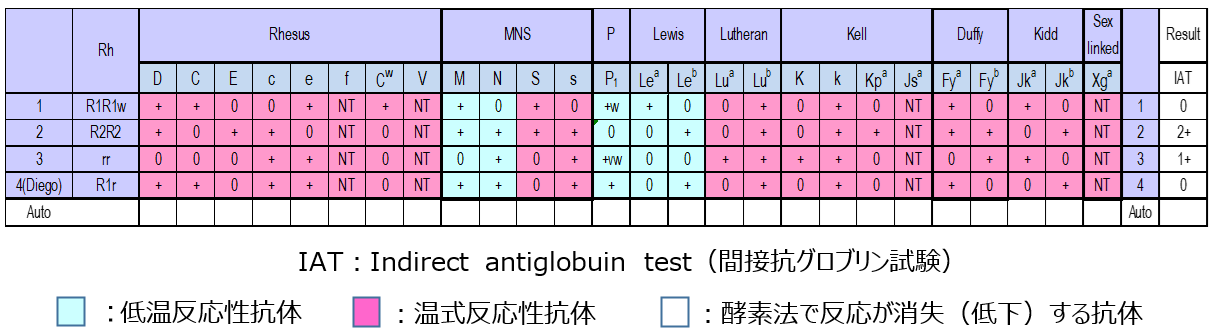

ケーススタディー

最終的には

可能性の高い抗体として,抗Fyb抗体があげられ,否定できない抗体として,抗E,抗c,抗N,抗Lua,抗K,抗Kpa抗体があげられる。確定するためには,さらに同定用の血球を用いて精査する必要があるが,スクリーニング検査からも上記の様に多くの情報を得ることができる。抗Fyb 抗体は有力に存在すると考えられるが,Rh系抗体も良く産生される抗体であるため,複合抗体の存在についても視野に入れて適合血を選択する必要がある。